明けましておめでとうございます!

今年も何卒よろしくお願いいたします!!

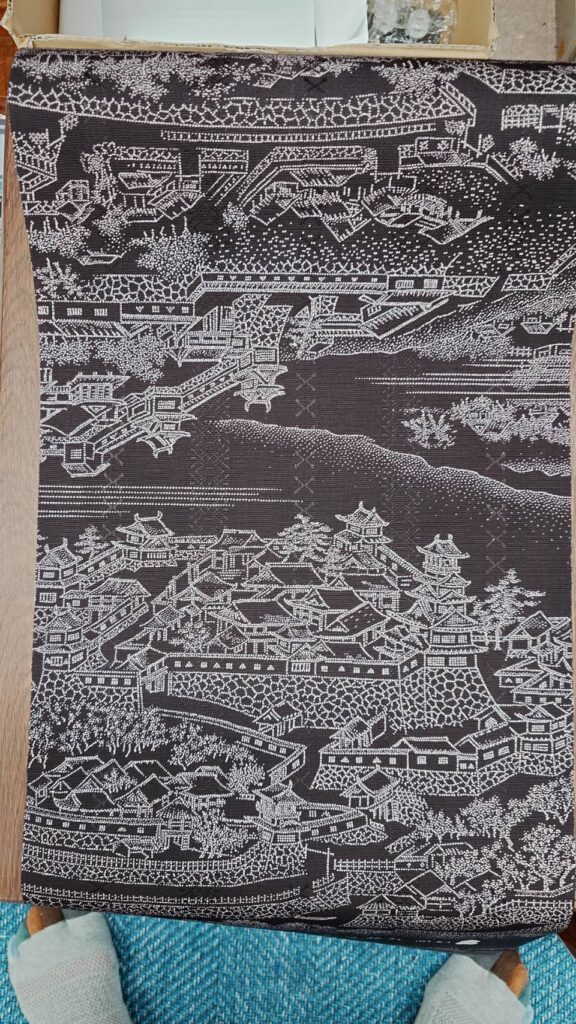

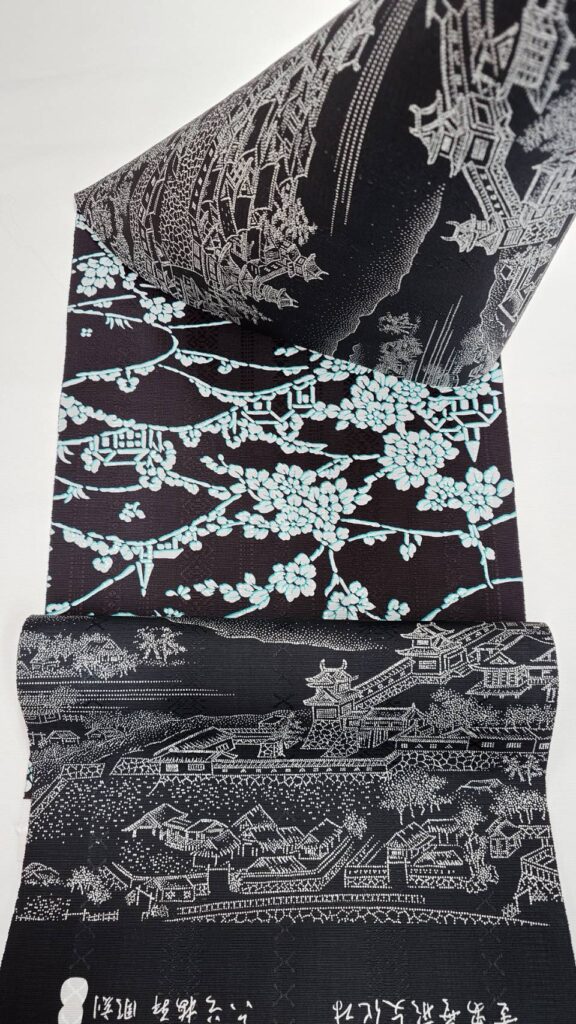

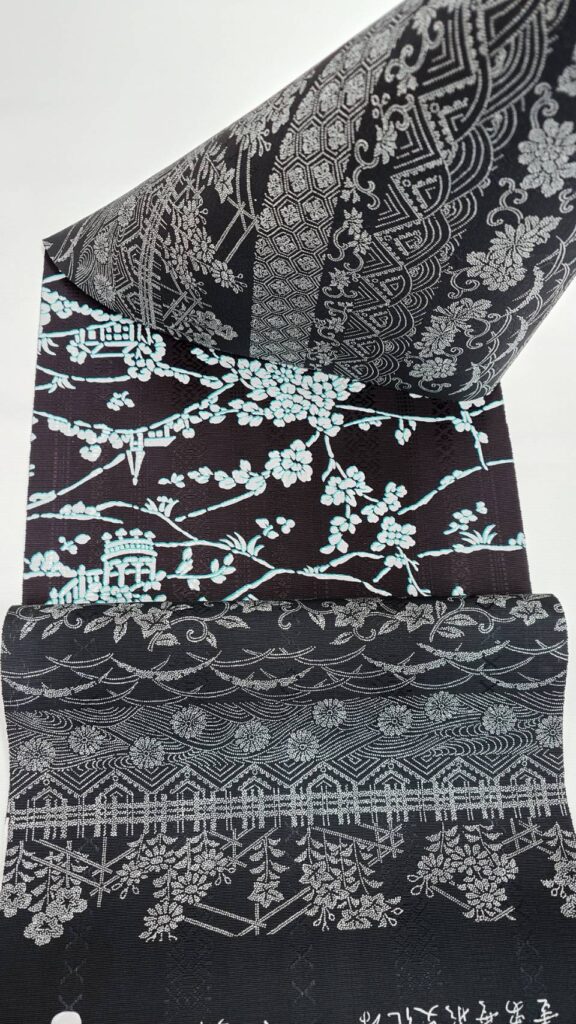

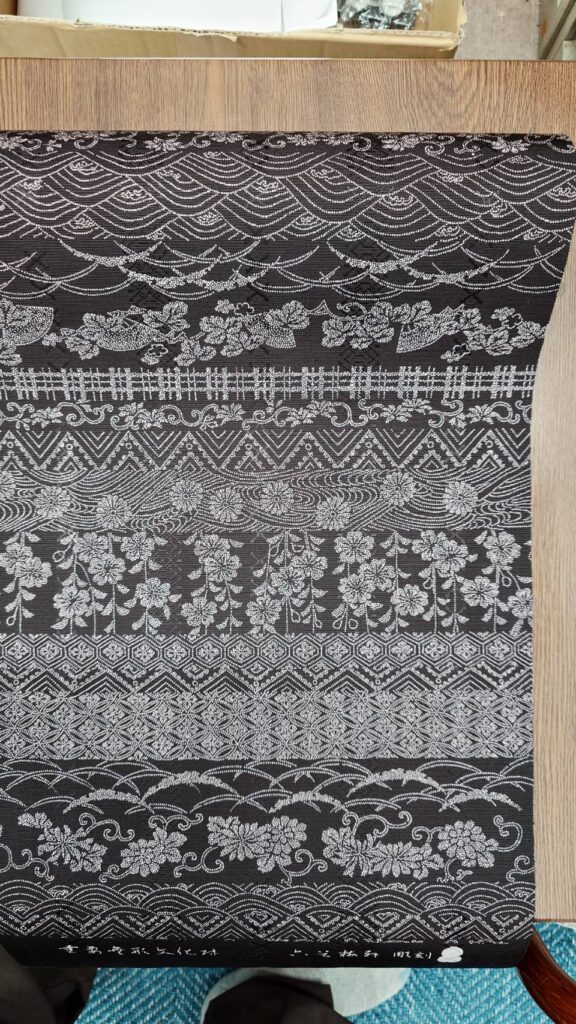

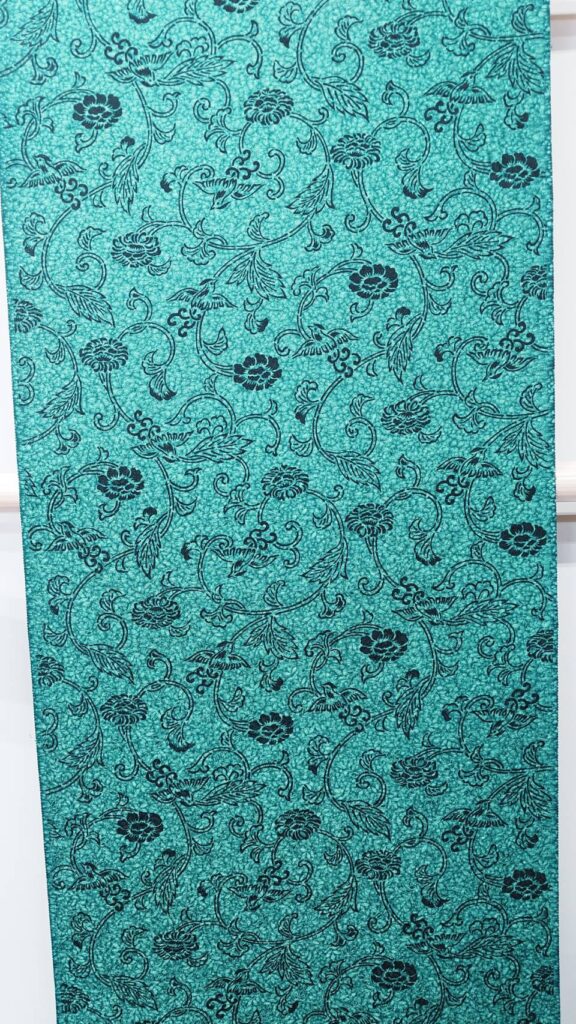

新年初めてのご紹介は60年以上前の型紙で

染めた博多献上の両面染の帯です。

何の柄かわかりますか??

江戸城です!!

昔の型彫り職人は大きな型紙を彫刻していました。

特にこの「江戸城」は約二尺(75センチ)もあります。

凄い!って思いますね~

大きな図案はやはり迫力がありますね。

今年も三月に古今染展がありますので

今はそれに向けて新作を作っております!!

こうご期待です(*^。^*)

みなさん、こんにちは。

年末が近づいて来ました。

残すところ、あとわずかですね。

今日は天目染の考案者である

山本富男氏をご紹介いたします。

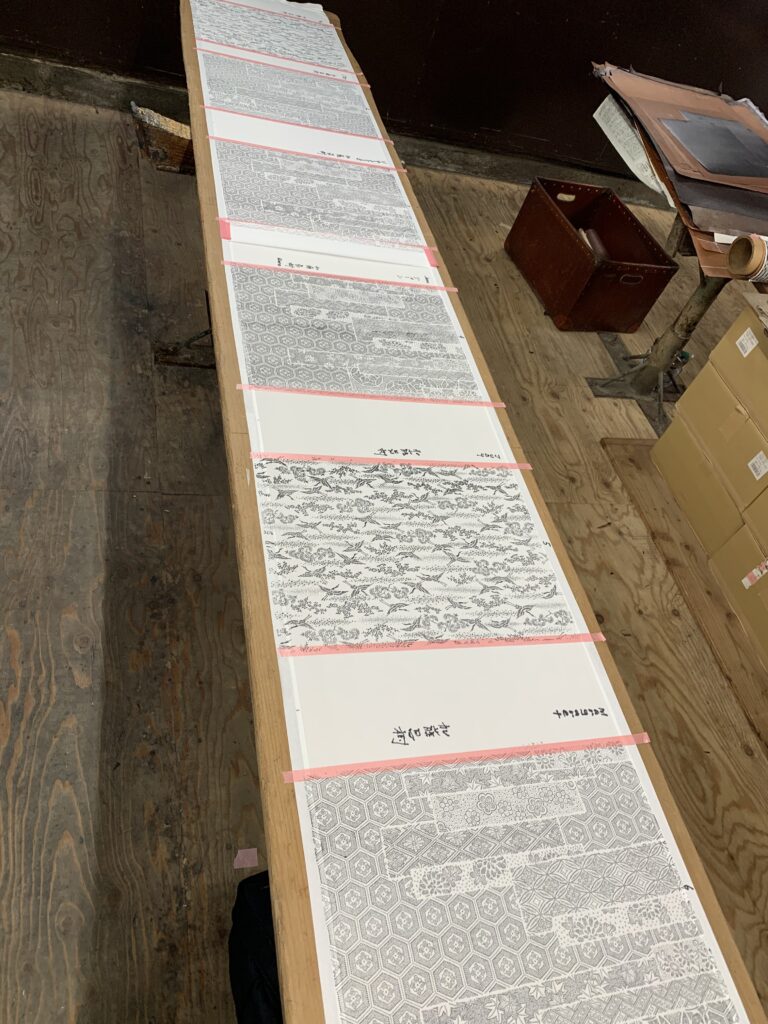

まず人間国宝の南部芳松氏が彫られた

伊勢型小紋の型を置いている所です。

染料で地染めをしている所です。

ここは手際よく、短時間で染めていきます。

その上におがくずをかけていきます。

染料が乾いてしまうといけないので

時間との勝負になります!

熟練の技です!!

「天目染」と言われる技法は

山本氏が初めて考案した染め方です。

地染が天目染になると、染めに立体感が

加わります。柄にも深みが増して

ますます良くなります!

今は来年に向けて、物つくりを頑張っています!

こんにちは!

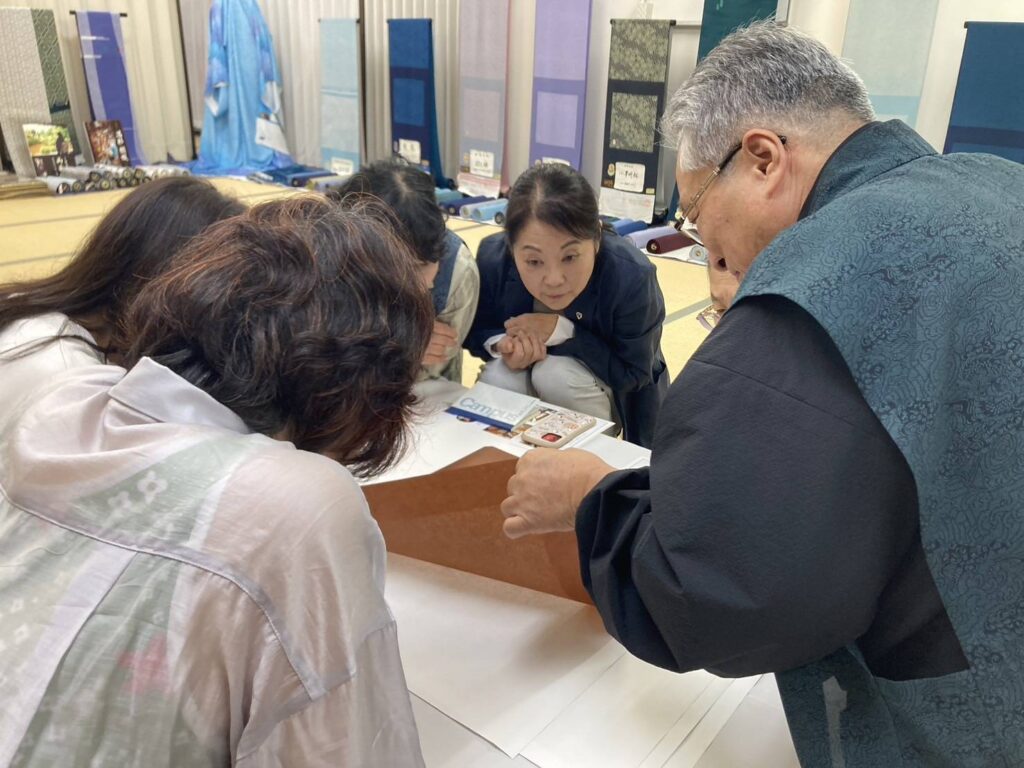

先日、オーストラリアからの団体さんが

来られました。14人のお客様とガイドさん。

手芸を趣味とされておられる方々らしくて

興味津々で、熱心に聞き入ってくれたそうです!

外国の方も来られてことはありますが

こんな団体の方々は初めてでした(*^。^*)

体験もして頂きました!!

皆さん、特に型置きを楽しみにしておられたようです。

それはその通りだと思います!

日本人でもこの体験されたことがある方は少ないはずです。

特にこの上の方は、半年前も京都に来られたそうですが

こんな体験は二度とできない!!とワクワクされていたようです。

この日、お客様からの要望で

加藤君のサインが入ったそうです(*^_^*)

もちろん、体験してもらった物をすぐには渡せません。

着物と同じ工程を経て、染め上げてからの

お渡しになります。日本からオーストラリア。

おそらく数カ月後にお渡しになるのだと思いますが

またその時に、思い出して貰えれば、蘇る楽しかった

思い出になる事だと思います。

皆さん、素敵な笑顔で、良かったです(#^.^#)

みなさん、こんにちは。

先日ご紹介させて頂いた

松伊・太田製糊のご紹介の続きです。

古今の物つくりにはなくてはならない工程が

幾つもあります。全ての工程に関わる

職人達は飛び切りの腕の持ち主ばかりです。

松伊さんの糊を型付けの防染糊にも、

地染のシゴキ糊にも使用しています。

↓そのままの糊

古今の職人が色の調合をしていきます。

色としてのデータは取ってありますが

色合わせは毎回職人の匙加減で合わせていくのです。

発色の確認をして、完成した糊です。

その後、型付けをしていきます。

私は、50年以上も松伊さんの糊を使っていますが

友禅糊の中では最高だと思っています。

糊も光っており、色の発色もいい!

本当に最高の糊ですよ~~なくてはならない!!

やはり、伝統を守りながら、真面目にお仕事をされて

いるので、400年以上も続いているのですよ。

こういう方々のお蔭で、古今の着物が出来上がっていきます。

本当に有難いと思います。

皆さん、こんにちは!

急に寒くなってきましたね。

やっと秋になった気がします。

今回は、私の工房で、糊のお世話になっている

松伊・太田製糊さんをご紹介します。

松伊は屋号で、太田製糊さんは創業420年と老舗です。

昔ながらの製法にこだわった京都の友禅糊の専門工場です。

上の写真は向かって左側が11代社長、右側が12代目です。

江戸時代までは、粉屋でしたが

明治から友禅糊、型付け糊の専門にされており

染屋さんによって使う糊が違うので、

染屋さんにあった糊を餅粉、糠、塩を混ぜたりして

要望のオリジナルの糊を調合して、釜で炊いて糊を作ります。

材料も吟味されておりますし、湿度や温度などにも

細心の注意を払って、糊つくりに励んでおられます。

私の工房では、松伊・太田製糊さんに

型付け、地染めの糊も用意してもらっています。

やはり、松伊さんの糊が一番優れているので

長年お世話になっております!

ちなみに沖縄の紅型染の伏せ糊なども作られていて

とても良い友禅糊で有難いです!

良い糊を作って下さるので、いい仕事ができます。

腕のいい職人さん達の下支えがあっての古今です!

これからもがんばっていきますので

応援お願いいたします!!

皆さん、こんにちは。

すっかり秋めいてきました。

寒いくらいですね。

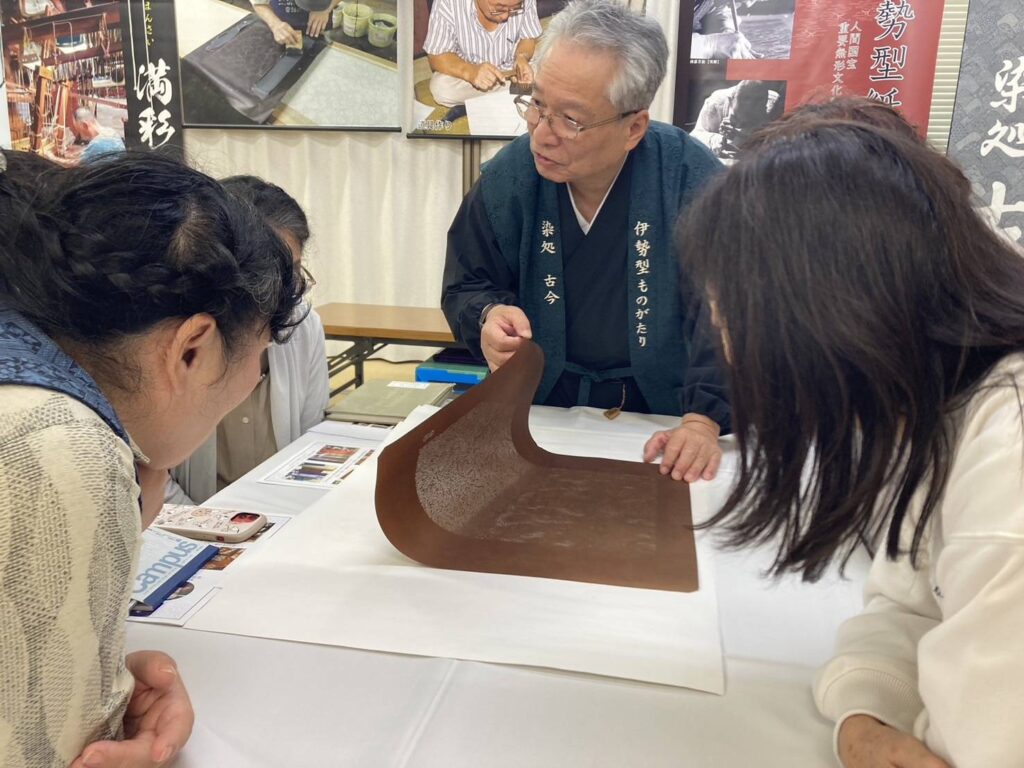

私は40日間という、長い出張に行っておりました!

ひたすら、伊勢型の語り部をしつづけて

4700回目を迎えました!!

熱心に聞いてくださると、力が入ります!!

ひとえに熱心に聞いてくださる皆様と

私の講演を届けたいと思って下さる

着物関係者の方々のおかげです。

私は記憶力が抜群で(そのつもりです(*^。^*)

一度あった人は良く覚えています。

二度でも三度でも、何度でもお伝えして、

熱い想いを伝え続けたいと思います!

話す内容もたくさんあります。

元気ですね~と言われますが、

私は「死んだら休める!」と思っています。

それまでは元気いっぱいで、皆様の元に参りたい!

よろしくお願いします!