みなさん、こんにちは。

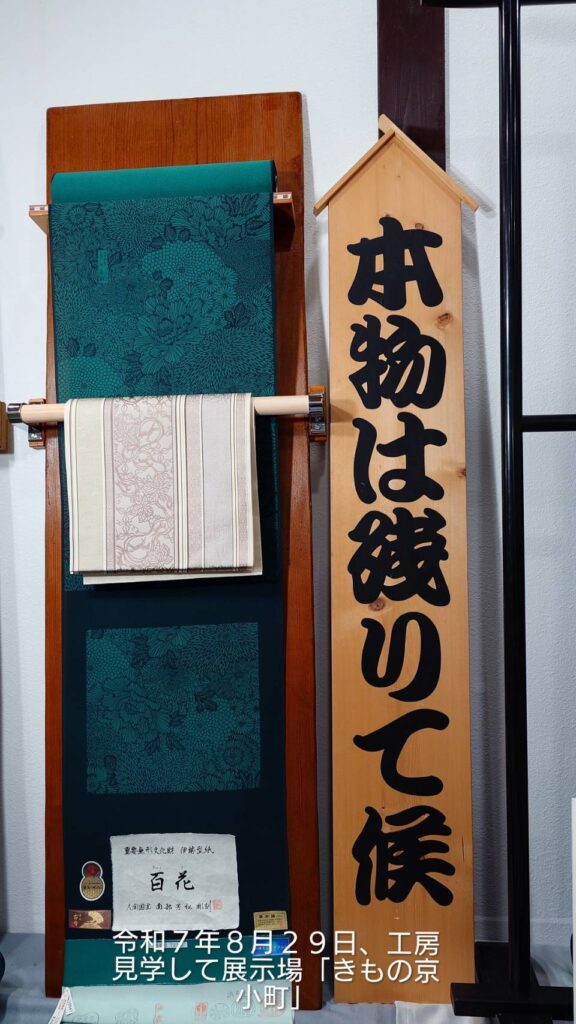

今回は「古今染展」のご案内をお届けします。

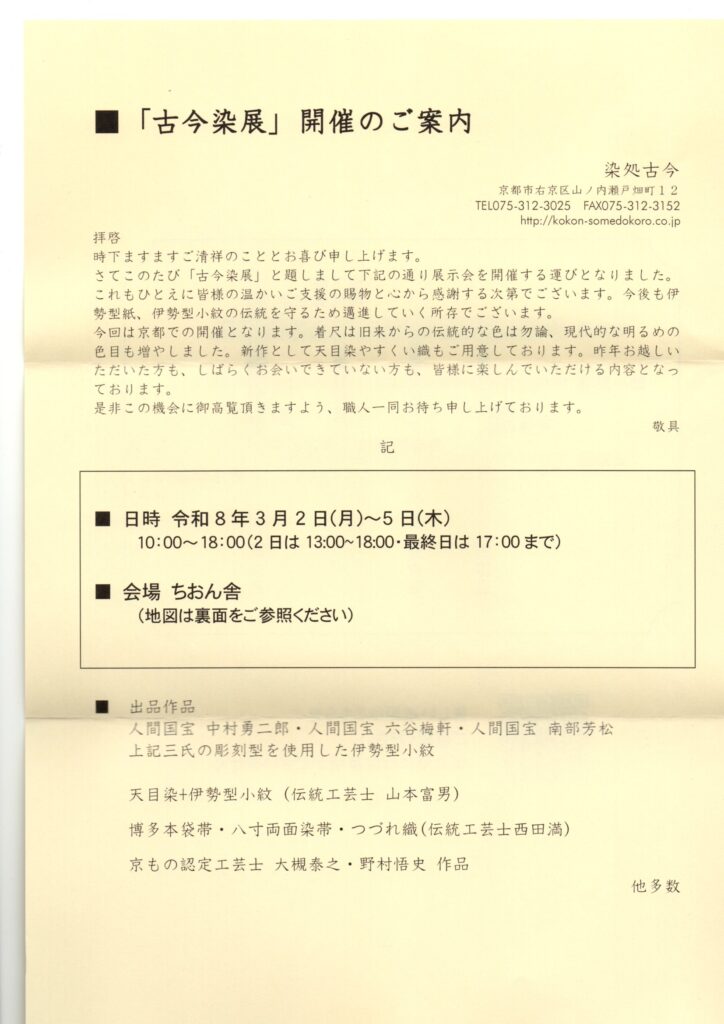

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さてこの度「古今染展」と題しまして、下記のとうり展示会を開催する

運びとなりました。これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と心から

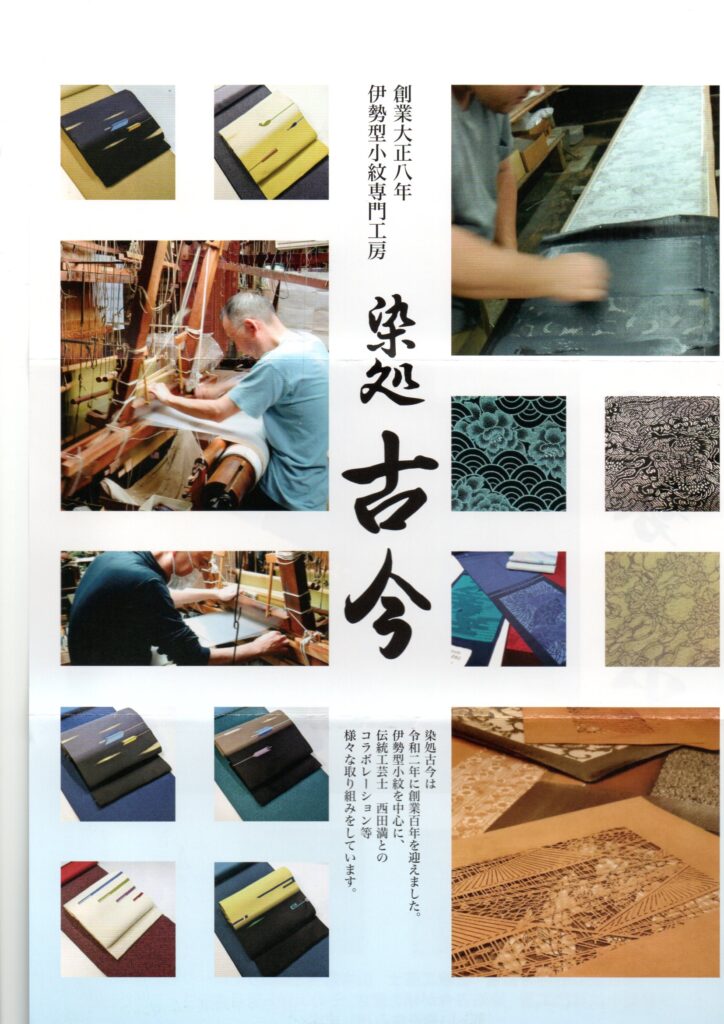

感謝する次第でございます。今後も伊勢型紙、伊勢型小紋の伝統を守る為

邁進していく所存でございます。

今回は京都での開催となります。

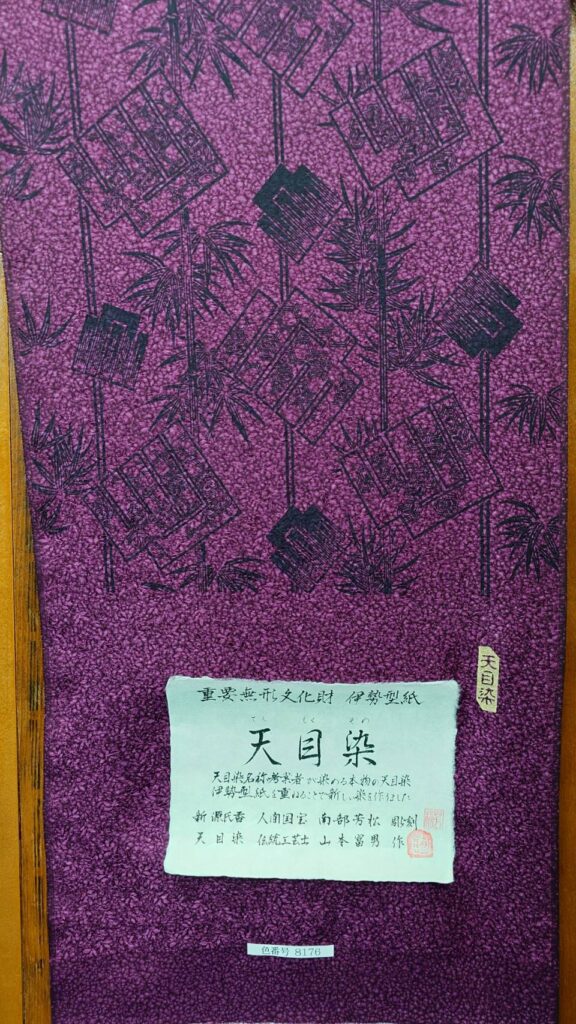

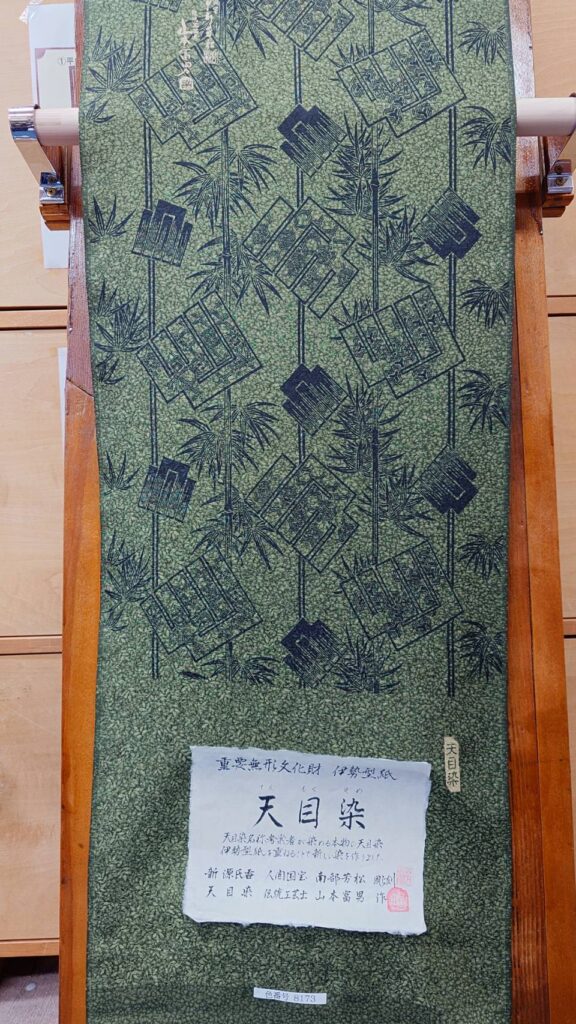

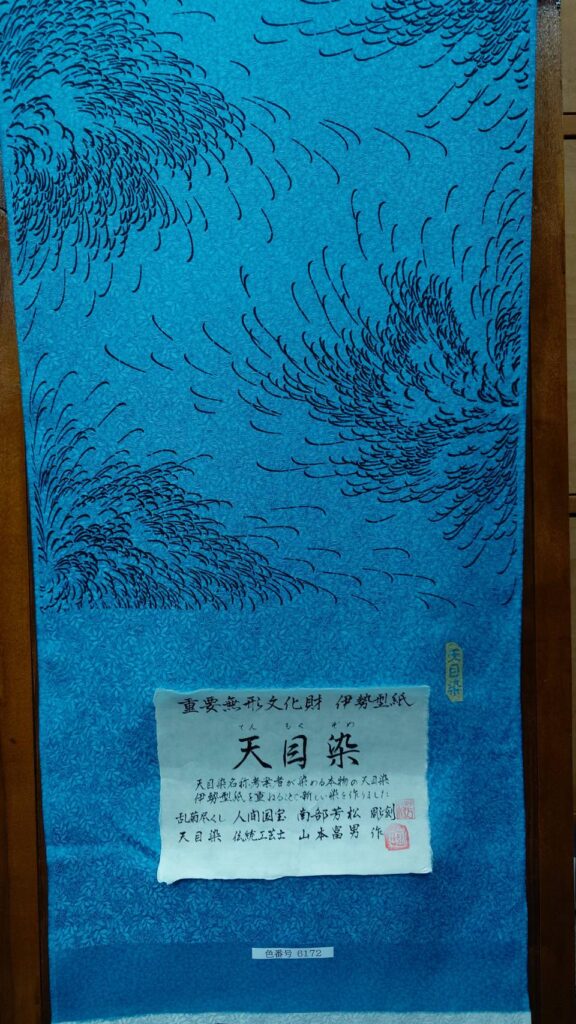

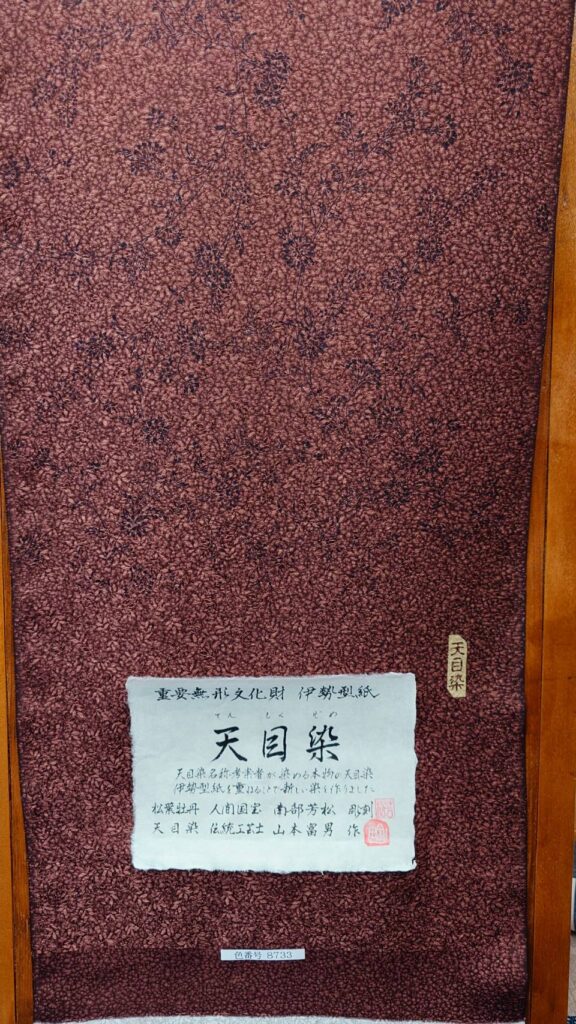

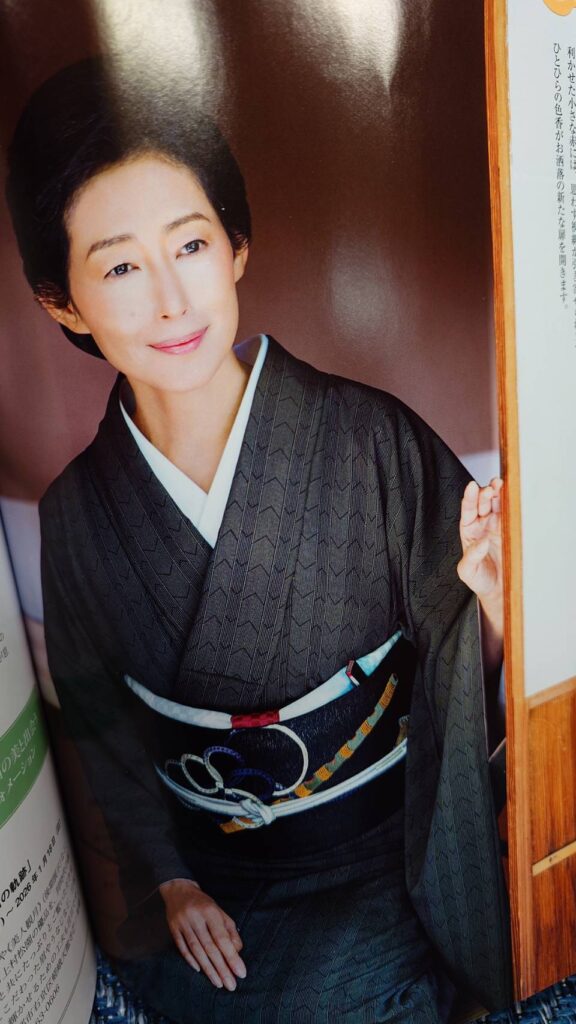

着尺は旧来からの伝統的な色はもちろん、現代的な明るめの色目も増やしました。

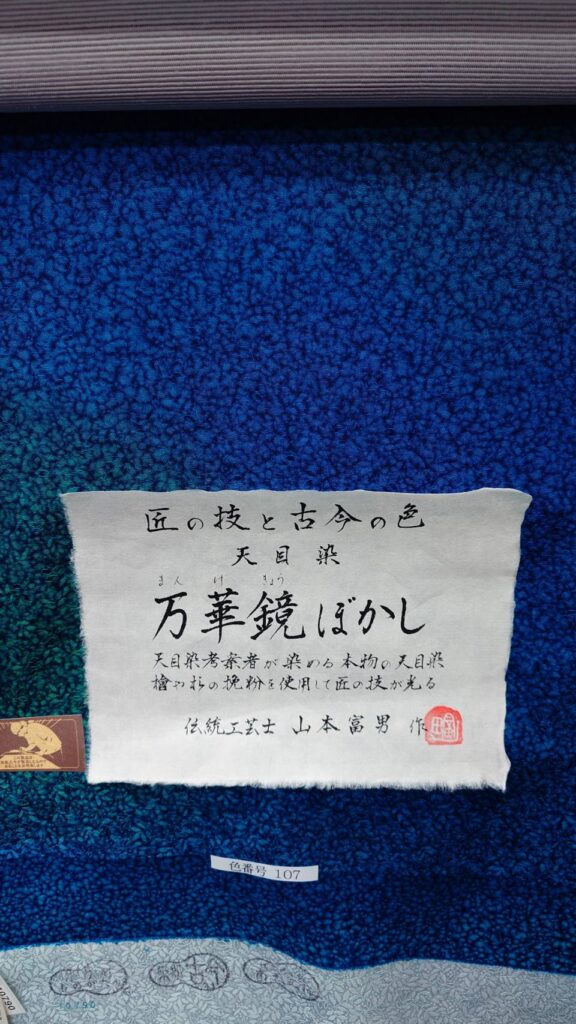

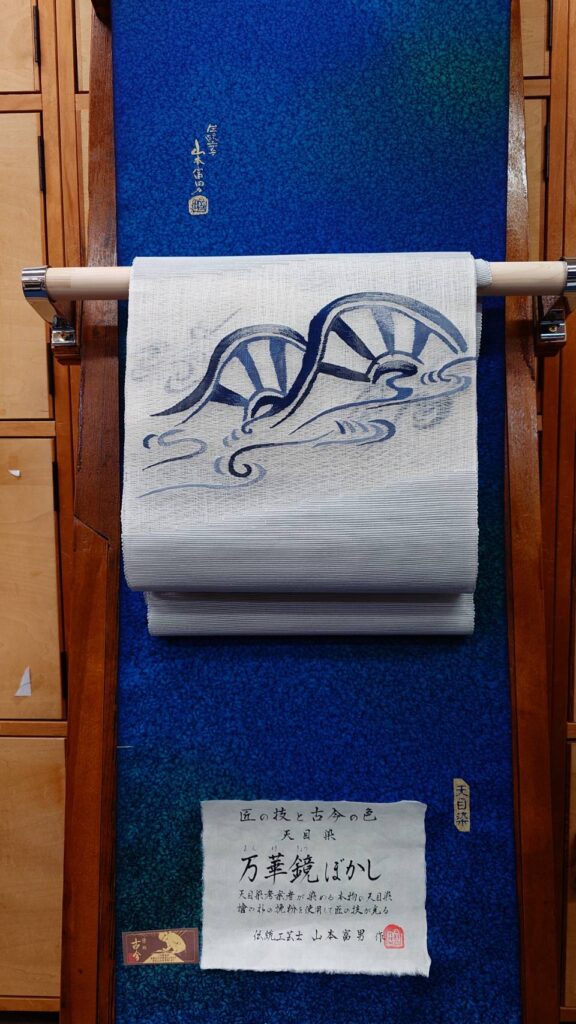

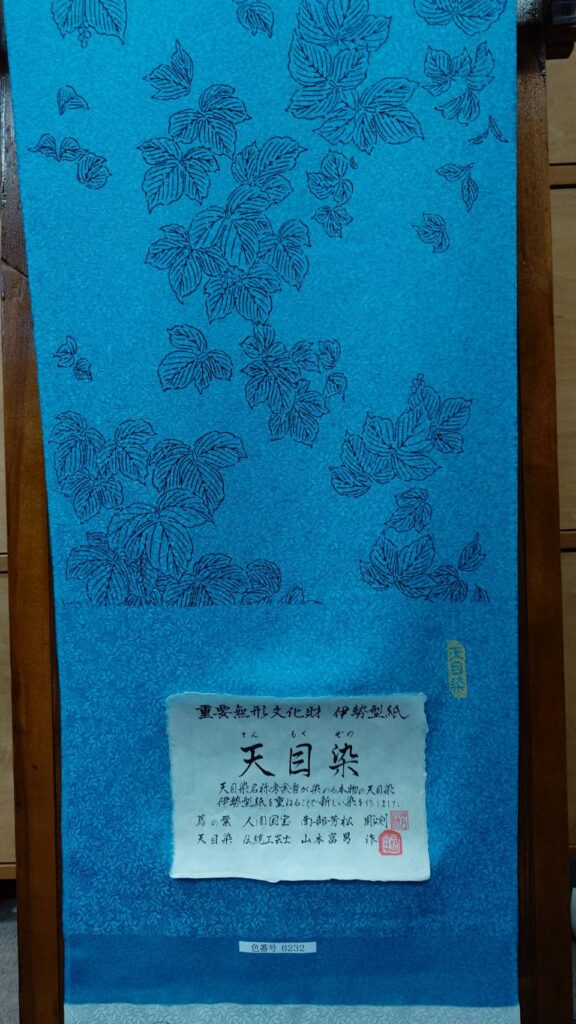

新作として、天目染めや、すくい織りもご用意しております。

昨年お越しいただいた方も、しばらくお会いできていない方も、

皆様に楽しんでいただける内容となっております。

是非この機会にご高覧頂きますよう、職人一同お待ち申し上げております。

日時 令和8年3月2日(月)~5日(木)

10:00~18:00(2日は13:00~/5日は~17:00)

会場 ちおん舎 地図は一番下に添付しております

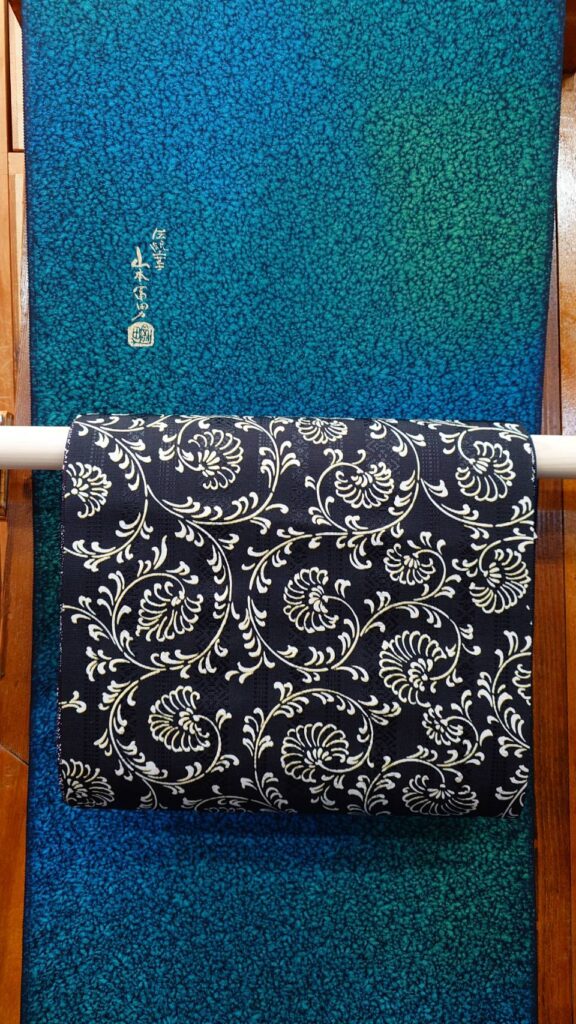

出品作品 人間国宝 中村勇二郎・六谷梅軒・南部芳松

(上記三氏の彫刻型を使用した伊勢型小紋)

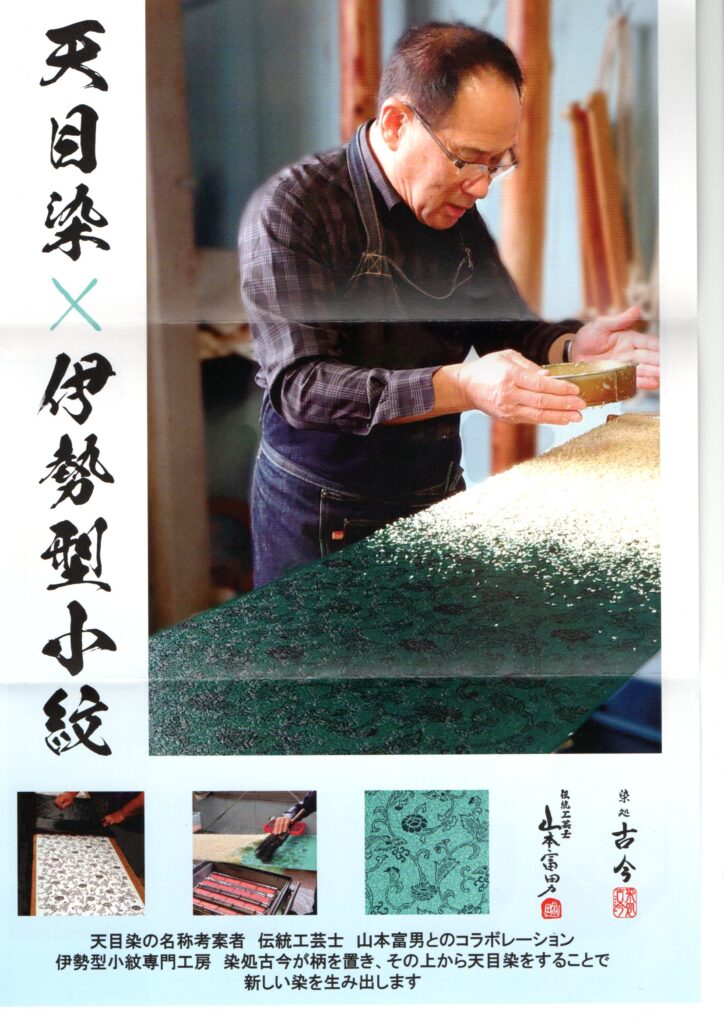

天目染 + 伊勢型小紋 (伝統工芸士 山本富男)

博多本袋帯・八寸両面染帯

つづれ織り(伝統工芸士 西田満)

京もの認定工芸士 大槻泰之・野村悟史 作品 他多数