今年も10月に東京で古今染展を行います。

ちらっとだけ・・・・

それに向けて物つくりを頑張っています。

私以外のスタッフも色だしや、図案の修行中です。

私とか、長年の職人にとって、簡単に色だししていることが

誰にもできることではないと実感しました。

パソコンで組み合わせて色を作っても、実際に染めると

違う色になるらしいです。

経験は、やはり財産ですね。

ずいぶんご無沙汰しておりました。

お待ちいただいた方々申し訳ありませんでした。

ゴールデンウィークまっただ中ですね!!

休息を取っておられる方、行楽に行っておられる方、

帰省しておられる方といろいろでしょうね。

私は今回は京都で少しだけゆっくりしております。

京都は毎日夏日です。

あつい!!あつい!!!

古今の新作の”勿忘草”

さりがなく、かわいいので

とても人気があります!

ある方が勿忘草ってどんな花?といっておられました。

うちのスタッフがちゃんと植えてくれていましたよ~~

7ミリくらいの小さなかわいいお花が次々に咲いています!!

本当のお花とってもかわいいです!!

うちの伊勢型の勿忘草の着物も可愛いですよ!!!

ご無沙汰しております。

ずいぶんと空いてしまいました。

お待ちいただいた方々、申し訳ありません。

マイペースにぼちぼち続けておりますので、

気長にお待ちくださいね。

先日は京都でも大雪が降りました。

皆さんの所はいかがでしたか?

去年から作っているもので、こんなものがあります。

何かわかりますか?

帯揚げです!!

南部芳松先生の型です。

かわいい柄です!

以前はお守り柄だけでしたが、いろいろ柄を増やしています。

小物なども、皆さんに楽しんでもらえるようにと工夫していますよ!!

今年も全国を飛び回り、新しいものを作り続けていこうと思います!

作務衣にでんちに帽子姿の私を見かけられたら、

いつでもどこでも声かけてくださいね!!

こんにちは。

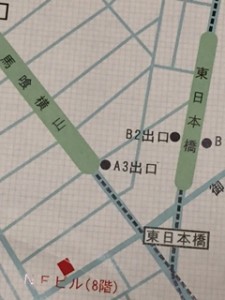

前回あげた内容が見えにくいということで

再度あげておきます。

写真ではボケてしまったそうなので、文章でいれてみます。

「第二回古今染展」開催の案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さてこの度「第二回 古今染展」と題しまして下記の通り展示会を開催する運びとなりま

した。これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と心から感謝する次第でございます。今

後も伊勢型紙、伊勢型小紋の伝統を守るため邁進していく所存でございます。

二年連続の開催になりますが、今年度は着尺を中心に新柄をご用意させていただきました。

また、新しい染帯も多数取り揃えております。昨年ご来場頂いた方にも楽しんでいただけ

るように商品を御用意しました。

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

敬具

記

日時 平成28年10月1日~4日

10:00~18:00(最終日のみ17:00まで)

会場 NFビル8階特設会場(福和商事株式会社様貸し会場)

出展作品 人間国宝 中村勇二郎・人間国宝 六谷梅軒・人間国宝 南部芳松

上記三氏の彫刻型を使用した伊勢型小紋

博多本袋・新作染め帯・きりばめ帯

京もの認定工芸士 大槻泰之・野村悟史 作品

他多数

特別企画 きもの伝道師 山岸順子による着付けの舞

※なお、会期中のご連絡・お問い合わせは各担当者までお願い致します。

090-8883-0295(安江)

090-4717-6032(瀬原田)