みなさん、こんにちは。

急に秋めいてきて、朝晩は寒いくらいですね。

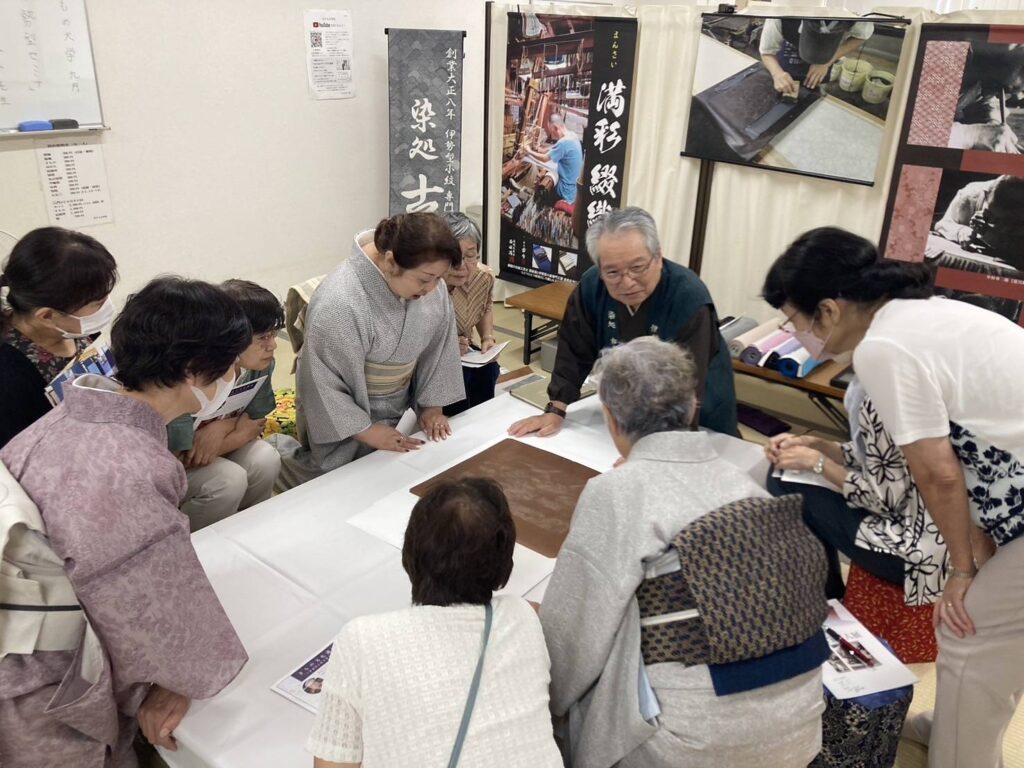

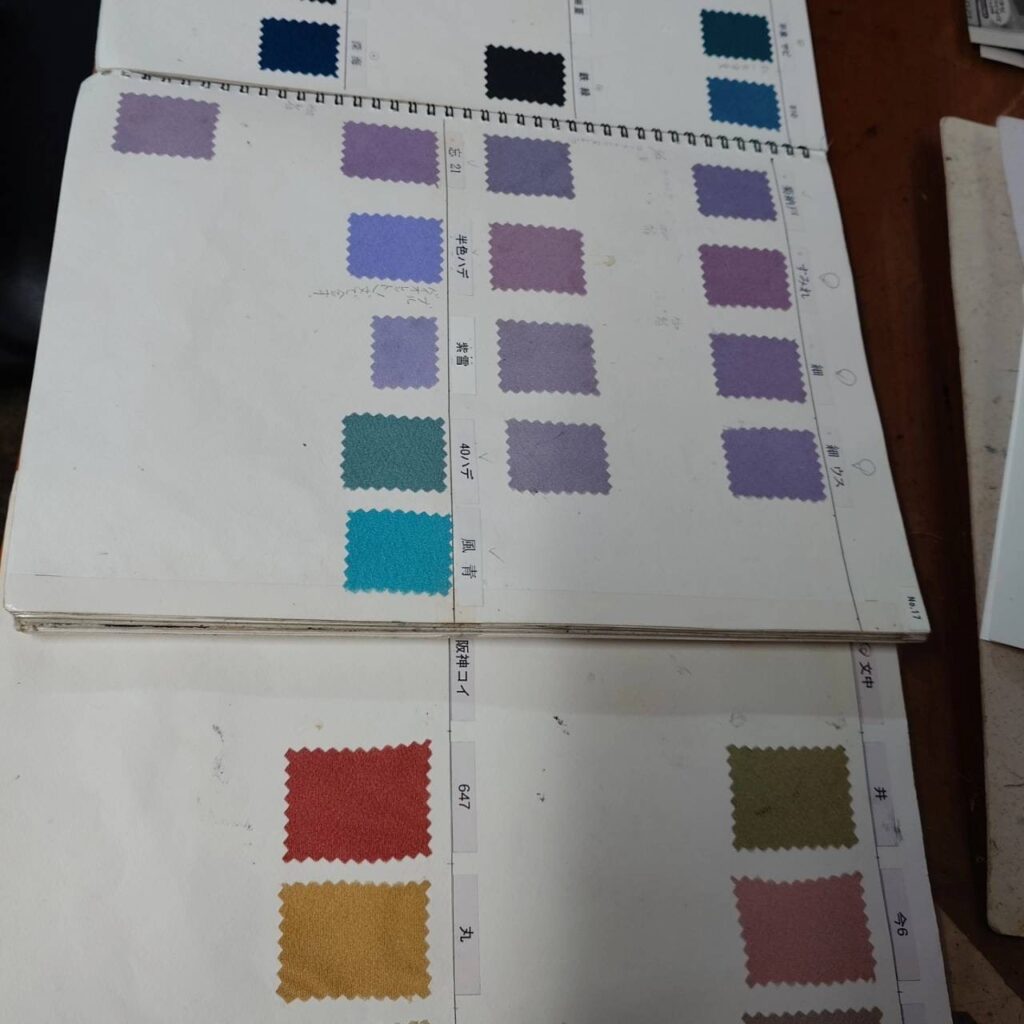

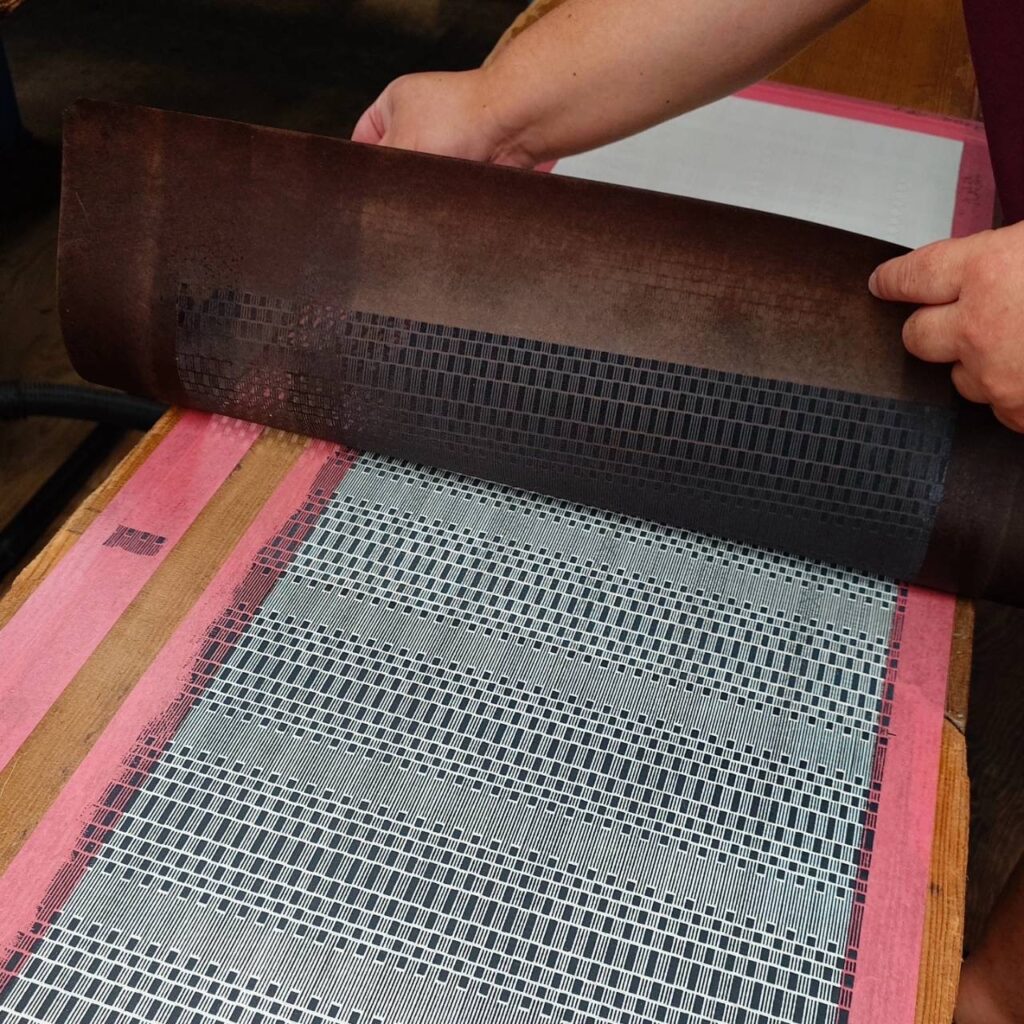

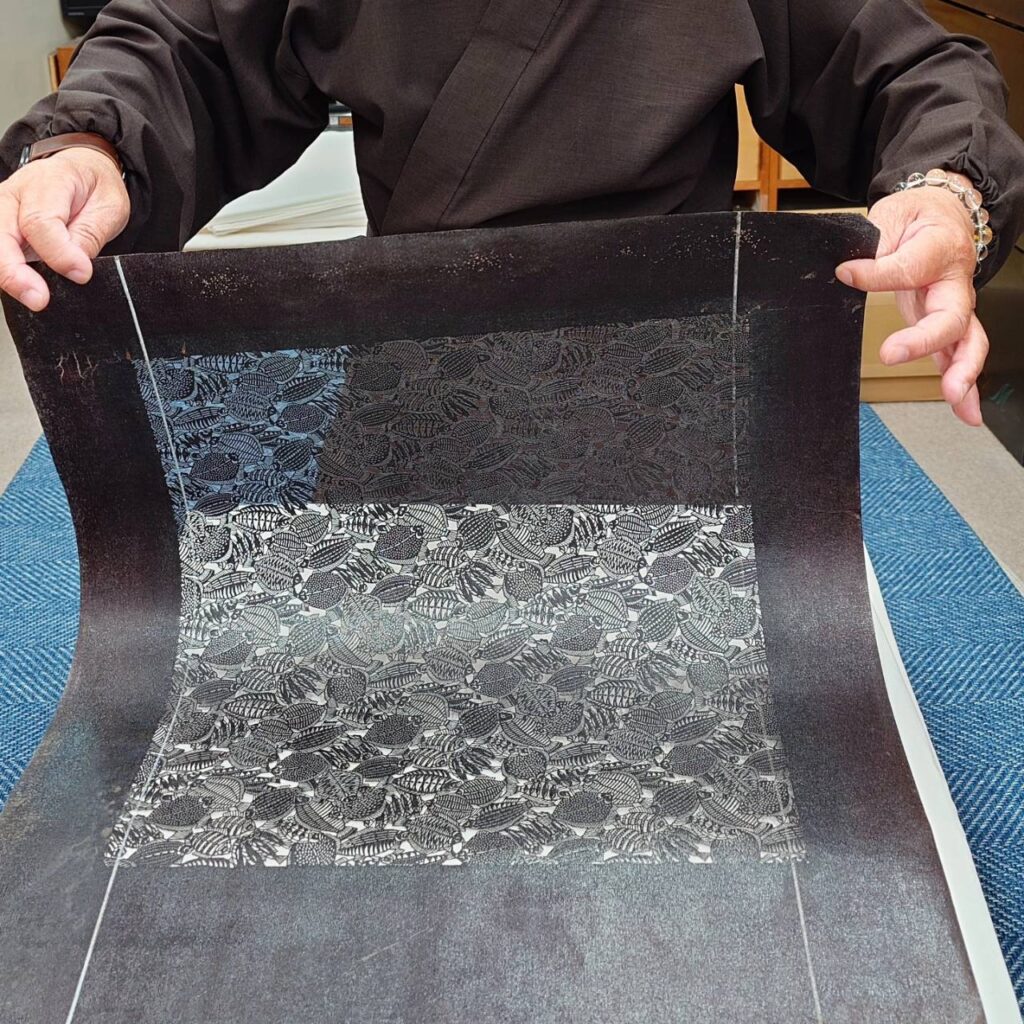

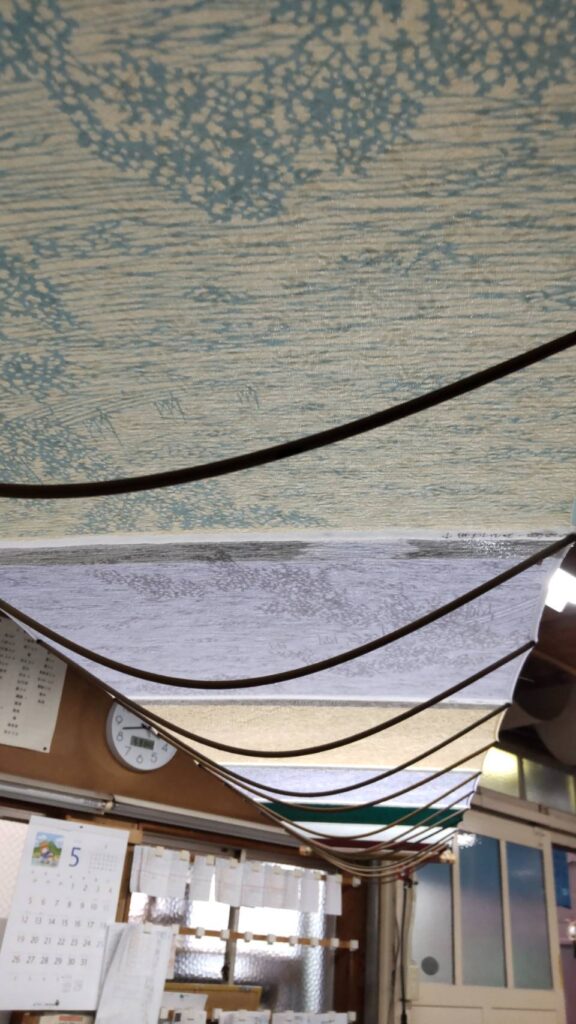

先日行った所で、いつものように私はお話をしました。

みなさん、かなり熱心に聞いてくださり、

最高に盛り上がり、私もテンションが上がりました!

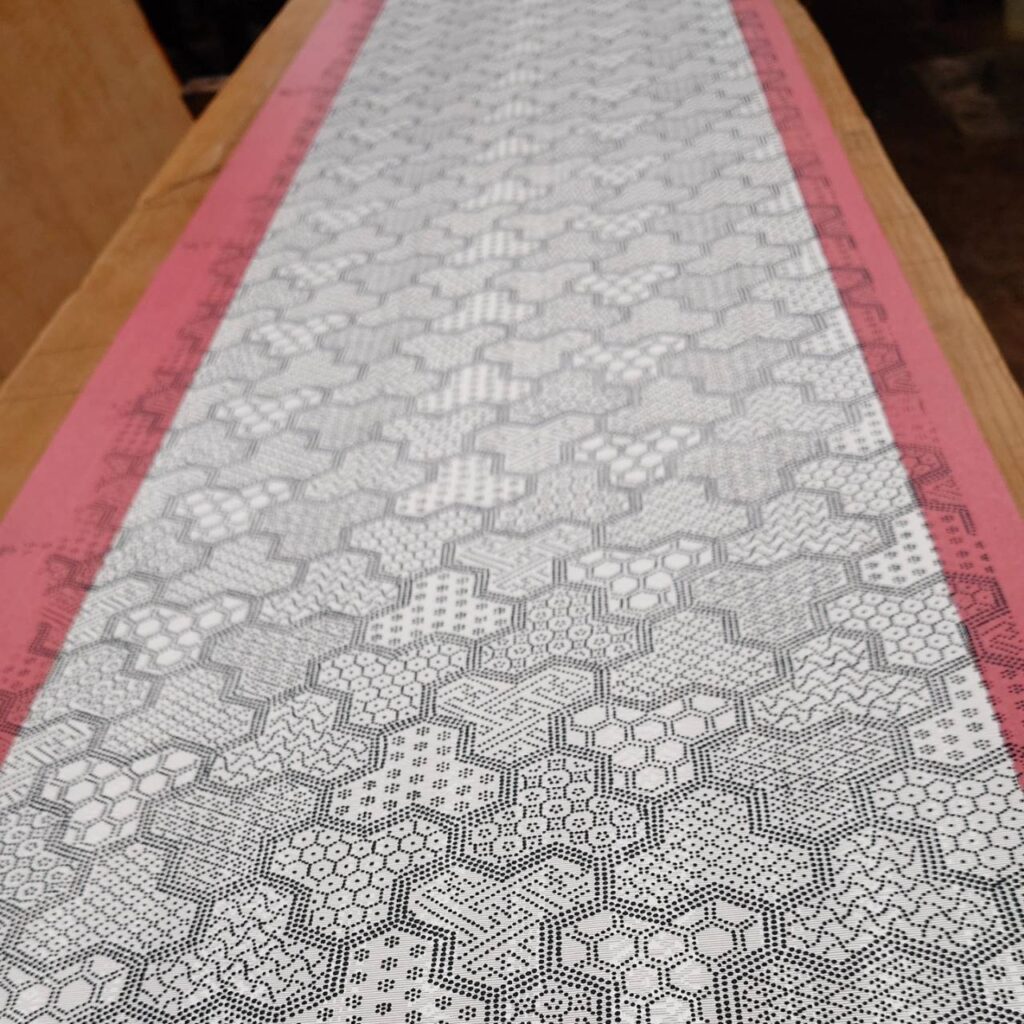

ちょうど皆さんが生地を触ってくれた瞬間を

写真に収めてくれました!

着付けを学んでおられる方々なので興味深々でも、

シーンとされると私も大人しくなります(*^。^*)

いつも同じ気持ちで、話しておりますが

反応よく、聞いてくださると、話しやすく

もっと話したくなりますよね~~

私の語り部は一度聞かれたといっても

二度目が同じ内容になる事は少ないと思います。

丁稚時代からの話も、人間国宝の先生方の話も

親方になってからの話も、色々あります!!

何回でも聞いてほしいです!