皆さん、こんにちは。

残暑というより、まだまだ夏まっただ中ですね。

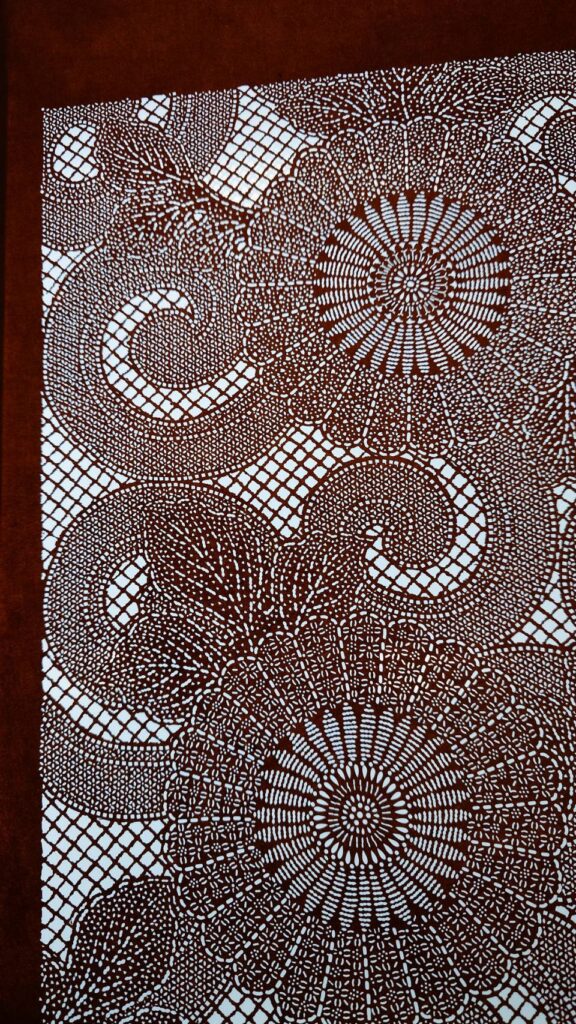

古今の代表的な柄といえが、これですね!

人間国宝・中村勇二郎氏彫刻

古代菊の二カマ

大胆な柄ですが、人気です。

ご存じの方も多いと思いますが

この柄が一番大きくて、

もっと小さい柄もありますよ!

皆さん、こんにちは!

全く本当に毎日うだるような暑さで

参りますね。熱中症にならないように

気を付けて過ごさなければ、いけませんね。

工房は今日もノーエアコンで頑張っています!

祇園祭の間に洗った板ですが、その後に糊を敷いていきます。

この敷糊は、とても簡単そうに見えますが

かなり難しい技術を必要とします。

私もこの道50年の職人ですが

昔、この敷糊をするのがとても上手で、名人と言われる職人が

いましたが、彼はその人と肩を並べられる名人です。

若いのに大したもんです。器用でなんでも上手にこなします!

みなさん、こんにちは。

京都の7月は祇園祭で賑わいます。

祇園祭の鉾町は、もともとは呉服の問屋さん街です。

今はもうやってない所が多いですが・・・

鉾が立つと、室町には配達できないので

昔から休業する会社が多かったのです。

古今では、その期間を利用して、板洗いをします。

まず、前日から、板に水をかけて、糊をふやかします。

ひたすらゴシゴシゴシゴシ

糊を落とすために、ゴシゴシゴシゴシ

一年間頑張ってくれた、板に感謝の気持ちを込めて・・・

ひたすら、餅糊を落としていきます。

糊を落とし終えたら、三日間陰干しをします。

乾ききったら、また板に餅糊を塗って乾かします。

大切な古今の年間行事は、祇園祭の頃に毎年行います。

このような事をやっている工房は、まだあるのでしょうか?

みなさん、こんにちは。

毎日暑いですね。

先日、アドバイザーの濱田さんと、古今の営業の矢野氏と

共に天目染考案者の山本富男氏の工房で、天目染めの

研修を受けてもらいました。

まず驚くのは、工房の暑さ!!この暑さの中、冷房もなく

その上、ガスを炊いているので、想像を上回る程の室温。

私は元々こういう所で、職人をしておりましたので

今となっては、こんな暑さの中で、長そででも平気です!

↓天目染の土台になる、下染をしている所です。

あっという間に13メートルを染めていかれました!

型染と引き染では、全く違う光景です。

染められた後、染料をもう一度なじませるのと

生地の上に余った染料をとる為の作業をされていました。

その後に、北山杉のおがくずを振り掛けていきます。

おがくずの撒く下には、ガスで生地を乾かしていきます。

とにかく暑いです!!

濱田さんも体験をされましたが

「均等においていくのが、難しい!」と言われてました。

「こんな暑い中で、職人さん達がコツコツ作って

おられる着物だから、やっぱり一枚欲しい!」と・・・

古今と天目染めのコラボ、なかなか人気ですよ!

皆さん、こんにちは。

少し前になりますが、オーストラリアから

お客様がお越しになられました。

手芸やクラフトに興味がある方のツアーらしく

皆さん、興味津々でした!

型置きの体験も、このツアーの中で一番のハイライトとか・・

そうですよね、実際に着物を染めている工房ですから、、、

加藤君も外国人の方々にだんだん慣れてきて

とても和やかなムードの中、スムーズに進行したようです。

あまり歴史のないというオーストラリアの方々は

会社が創業100年以上とか、伊勢型紙の歴史は

1000年以上あって、侍の裃を染めていたとか

驚きの連続だそうです!

感動してもらってよかったです!

また来られるようなので楽しみです!